Вы когда-нибудь задумывались, как жили дети в древней Руси? Чем занимались? Были ли в то время школы? Скорей всего, были. Но вот проходят годы, десятилетия, столетия, как вы думаете, меняется ли обучение школьников? Скажем, школьные годы ваших прабабушек и прадедушек, бабушек и дедушек, пап и мам отличаются от ваших школьных лет? …. Наш Интернет-урок по окружающему миру о том, как учили школьников в Древней Руси?… А начнём урок с очень известного рисунка…

Вы когда-нибудь задумывались, как жили дети в древней Руси? Чем занимались? Были ли в то время школы? Скорей всего, были. Но вот проходят годы, десятилетия, столетия, как вы думаете, меняется ли обучение школьников? Скажем, школьные годы ваших прабабушек и прадедушек, бабушек и дедушек, пап и мам отличаются от ваших школьных лет? …. Наш Интернет-урок по окружающему миру о том, как учили школьников в Древней Руси?… А начнём урок с очень известного рисунка…

Смешной рисунок? Чем же он знаменит?…. Оказывается, этот рисунок мальчика, который жил в городе Новгород…. в 13 веке!

Для начала отправимся с вами в виртуальный музей…..

Что ещё интересного можно узнать из дошедших до нас документов?

Где учились? Ученые предполагают, что до X века в Древней Руси школ не было, дети учились дома. Дети учились у своих родителей, старших братьев и сестер трудиться, умению проявлять уважение к старшим и заботиться о младших. Они учились тому ремеслу, которым владели их родители. Если отец был сапожником, то он учил сапожному ремеслу своих детей.

Первое упоминание об обучении детей встречается в русской летописи 988 года. Именно в этом году князь Владимир решил принять христианство и обратить в эту религию всех своих подданных. Тогда же и появляются первые школы. Вот как об этом написано в летописи.

«…И поставил церковь во имя святого Василия на холме… И по другим городам стали ставить церкви и определять в них попов и приводить людей на крещение по всем городам и селам. Посылал он собирать у лучших людей детей и отдавать их в обучение книжное».

Стали создаваться школы при церквах и монастырях. Вместо слова “школа” употреблялось “училище”, от глагола «учить».

Кто учил? В документе “Стоглав” говорится, что содержать училища могут только лица духовного звания, а учителем мог стать тот, кто получал разрешение у церкви. У учителя проверяли знания, у него должен быть поручитель, который мог рассказать о нем и о его поведении. Один учитель вел все предметы. У него был помощник – староста. Это был второй человек по школе. Он мог заменять учителя, выслушивать уроки малышей, должен выдавать и собирать книги, следить за их сохранностью. Старосту учитель выбирал сам из числа старших учеников, которые хорошо учились и были благодушных душевных качеств. Из «Азбуковника» видны подробности учительской жизни, тонкости взаимоотношений с родителями учеников, вносившими учителю по договоренности и по возможности каждого плату за обучение своих деток часть – продуктами, часть — деньгами.

Кто учился? В рукописи, от лица «Мудрости», содержится призыв к родителям разных сословий отдавать отроков для обучения «прехитрой словесности». Ограничением к обучению служили лишь нежелание родителей либо уж совершеннейшая их бедность, не позволявшая хоть чем-нибудь оплатить учителю за обучение чада. Дети начинали ходить в школу с 7 лет, но только мальчики, а девочек в это время начинали обучать шить, вышивать, ткать, прясть. По давно заведенному обычаю детей отдавали учиться грамоте на «Пророка Наума». Этого святого православная церковь чествует 14 декабря. Зовут его в народе Наум-грамотник. Значит, в те времена дети шли в школу 14 декабря, а не 1 сентября, как сейчас. Учение в школах продолжалось от двух до пяти месяцев. Занятия шли только до Великого праздника Пасхи. Принимали в школу только мальчиков. Коллектив учеников назывался “дружиной”. Сидели ученики вместе, но занимался учитель с каждым учеником отдельно. Кстати, учеников одного класса называли однокашниками от слова “каша”. В перерыв ученики вместе ели кашу, отсюда и произошло слово “однокашник”.

Чему учились? Из фрагмента древнерусского источника: “…грамоте учитися, книгам учитися, азбукам и всякому написанному святых книг слову”, мы узнаём, что первоначально с детьми учили только алфавит, с помощью которого те читали “святые книги”. Гораздо позже к этому прибавились пение и счисление (математика). Домашних заданий в древние времена не задавали. Всё должны были заучить на уроке. Заученное произносили хором и повторяли несколько раз. Кто начинал озорничать, того ждали горох или розги.

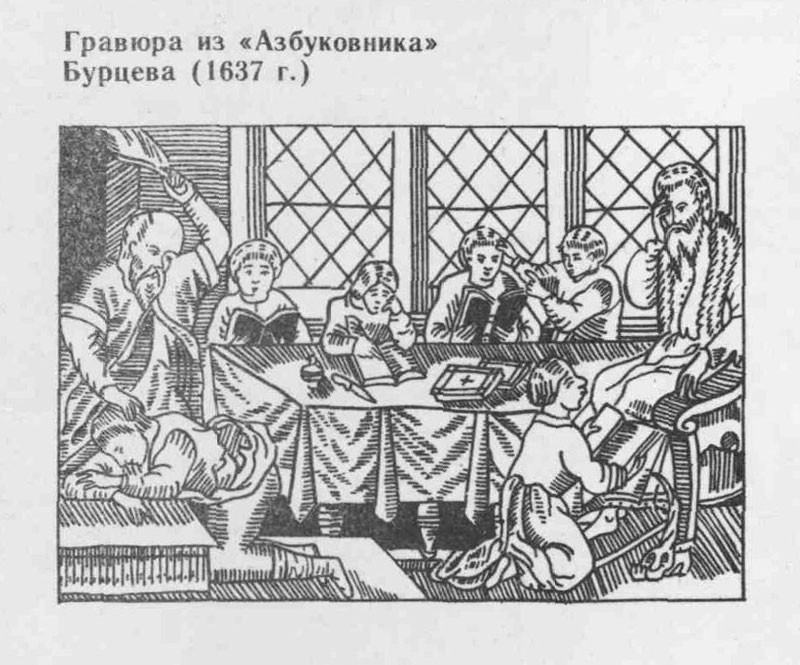

Как учили? В рукописи, от лица «Мудрости», говорится, что книги, будучи собственностью школы, составляли главную ее ценность. Отношение к книге внушалось трепетное и уважительное. Требовалось, чтобы ученики, «замкнув книгу», всегда клали ее печатью кверху и не оставляли в ней «указательных древец» (указок), не слишком разгибали и не листали попусту. Категорически запрещалось класть книги на лавку, а по окончании учения книги надлежало отдать старосте, который складывал их в назначенное место. И еще один совет — не увлекаться разглядыванием книжных украшений — «повалок», а стремиться понять написанное в них. Писали гусиными перьями на очень дешевой рыхлой бумаге, о которую перо цеплялось, оставляя чернильные кляксы. Чтобы чернила не растекались, посыпали написанное песком из баночки. Посмотрите на иллюстрацию “Обучение грамоте”” в 17 веке…

Как проходил урок? Занятия чаще всего начинались 1 декабря, но мальчики могли поступить учиться в любое время. Определенного срока обучения тоже не было. Научился читать, писать, считать – значит, закончил школу. Все зависело от способностей. Утром ученик приходил в школу, снимал шапку, клал ее на полку, кланялся образам, учителю, всей дружине. Здесь ему предстояло провести целый день. Каждый ученик рассказывал урок. Потом совершалась молитва, в которой просили бога вразумить их на учебу. Затем подходили к старосте за книгами и рассаживались за одним длинным ученическим столом. Каждый садился на место, которое укажет учитель. При этом соблюдались наставления (то есть, правила поведения): все равны, не притесняй ближнего, не давай прозвища, тесно не садись друг к другу, не толкайся коленями и локтями. Учебный день продолжался долго. Занятия начинались с семи утра и продолжались до самого вечера. В полдень ребят отпускали домой перекусить. Затем дети снова приступали к занятиям. Чтобы обучение шло успешнее, родители учеников старались по мере возможности щедро одаривать учителя. Они регулярно приносили в школу крупу, муку, сало, солому, дрова. Каждый четверг родители приносили какую-нибудь живность и готовую еду – блины, блики, лепешки, яйца, куличи. Особенно популярна была каша. Именно с тех времен одноклассников стали называть «однокашниками». Говорили: «Сколько же нам пришлось каши вместе съесть!» За неаккуратность и школьные шалости детей секли розгами, ставили на несколько часов на горох, оставляли без обеда. А уж шлепков и подзатыльников во время урока было не счесть!

Еще одно наставление, роднящее все «Азбуковники», говорит о тех обязанностях, которые в школе возлагались на учеников. Они должны были «пристроять школу»: мести сор, мыть полы, лавки и стол, менять воду в сосудах под «светцем» — подставкой для лучины. Освещение школы с помощью той же лучины также было обязанностью учеников, как и топка печей. На такие работы (говоря языком современным — на дежурство) староста школьной «дружины» назначал учеников посменно: «Кто школу нагревает, тот в той и все пристрояет». Сосуды воды свежия в школу приносите, Лохань же со стоялой водой вон износите, Стол и лавки чисто велица моются, Да приходящим в школу не гнюсно видится; Сим бо познается ваша личная лепота Аще у вас будет школьная чистота. Наставления призывают учеников не драться, не шалить, не воровать. Особенно строго запрещается шуметь в самой школе и рядом с ней. Жесткость такого правила понятна: училище находилось в доме, принадлежащем учителю, рядом с усадьбами других жителей города. Поэтому шум и разные «неустройства», способные вызвать гнев соседей, вполне могли обернуться доносом церковному начальству. Учителю пришлось бы давать неприятнейшие объяснения, а если это не первый донос, то содержатель школы мог «попасть под запрещение содержать училище». Вот почему даже попытки нарушить школьные правила пресекались сразу же и нещадно. Вообще дисциплина в древнерусской школе была крепкая, суровая. Весь день четко расписан правилами, даже пить воду позволялось только трижды в день, а «ради нужды на двор отходити» можно было с разрешения старосты считанные разы. В этом же пункте содержатся и некие правила гигиены: Ради нужды кому отходити, К старосте четырежды днем ходите, Немедля же паки оттуда приходите, Руки для чистоты да измываете, Егда тамо когда бываете. Все «Азбуковники» имели обширный раздел — о наказаниях ленивых, нерадивых и строптивых учеников с описанием самых разнообразных форм и методов воздействия. Не случайно «Азбуковники» начинаются панегириком розге, писанным киноварью на первом листе: Благослови, Боже, оные леса, Иже розги родят на долгие времена…

Вообще дисциплина в древнерусской школе была крепкая, суровая. Весь день четко расписан правилами, даже пить воду позволялось только трижды в день, а «ради нужды на двор отходити» можно было с разрешения старосты считанные разы. В этом же пункте содержатся и некие правила гигиены: Ради нужды кому отходити, К старосте четырежды днем ходите, Немедля же паки оттуда приходите, Руки для чистоты да измываете, Егда тамо когда бываете. Все «Азбуковники» имели обширный раздел — о наказаниях ленивых, нерадивых и строптивых учеников с описанием самых разнообразных форм и методов воздействия. Не случайно «Азбуковники» начинаются панегириком розге, писанным киноварью на первом листе: Благослови, Боже, оные леса, Иже розги родят на долгие времена…

И не только «Азбуковник» воспевает розгу. В азбуке, напечатанной в 1679 году, есть такие слова: «Розга ум вострит, возбуждает память».

Не нужно, однако, думать, что учителя были очень жестокими. Тому, кто прославился как мучитель да еще плохо учащий, никто бы не дал своих детей в учение. Поркой не исчерпывался арсенал наказаний, и надо сказать, что розга была в том ряду последней. Шалуна могли отправить в карцер, роль которого с успехом исполнял школьный «нужной чулан». Есть в «Азбуковниках» упоминание и о такой мере, которая нынче называется «оставить после уроков»: Если кто урока не учит, Таковый из школы свободного отпуста не получит… При школе имелся общий обеденный стол, содержавшийся на родительскую складчину. (Впрочем, возможно, в разных школах именно этот порядок не был одинаковым.)

Теперь вы многое узнали о школе древней Руси. Теперь вы сможете ответить на вопрос «Где было легче учиться: в Древней Руси, когда мало знали и мало спрашивали или в современной школе, где много информации, много источников информации и есть возможность чему-то учиться самостоятельно?